肩の痛み

肩関節の痛み

肩の痛みは非常にありふれています。気を付けているとなんとなく肩の周りを撫でたり揉んだりしている中高年の方々をそこここで目にします。肩に痛みをきたす疾患には、頚椎症や場合によっては一部の肺がんなど、思いもよらないものがあります。しかし腕を挙げたり回したりすると肩に強い痛みを感じるような場合には肩関節疾患である可能性が高いです。代表的な肩関節疾患を下記に示します

1)凍結肩(とうけつかた)<いわゆる五十肩(ごじゅうかた)>

凍結肩(いわゆる「五十肩」)は、肩関節を取り囲む組織に炎症が生じ、柔軟性を失ったり隣り合う構造と滑らかに動かなくなったりすることで、肩の動きが制限された状態です。通常、40歳から60歳の中高年の方に多く見られますが、具体的な原因はまだ完全には解明されていません。ただし、糖尿病や甲状腺の異常を持つ人に発症しやすいとされています。 凍結肩は概ね3つの段階を経て進行していきます。最初の段階では、激しい炎症により夜も眠れないような強い痛みが現れます。凍りつくような段階ということでFreezing phaseと呼ばれます。次に、炎症が落ち着き痛みは軽くなるものの、組織の柔軟性と滑走性が失われて可動範囲が制限される段階に入ります。まさに凍り付いたように肩が動かないということでFrozen phaseと呼ばれます。一般的な「五十肩」のイメージはこのFrozen phaseの状態です。最後に、新しい組織が再構築され動きを取り戻す段階になります。凍っていたものが解けるようだということでThawing phaseと呼ばれます。各段階を経るのに数ヶ月から2年程度かかることが多いと言われています。 治療の考え方は、これらの段階を少しでも早く次に進めるということです。各段階によって留意するポイントが異なり、注射やリハビリテーションを目的に応じて使い分けることになります。どうしても「凍結したまま」の状態から改善が乏しい場合には手術も考慮されます。

2)腱板断裂(けんばんだんれつ)

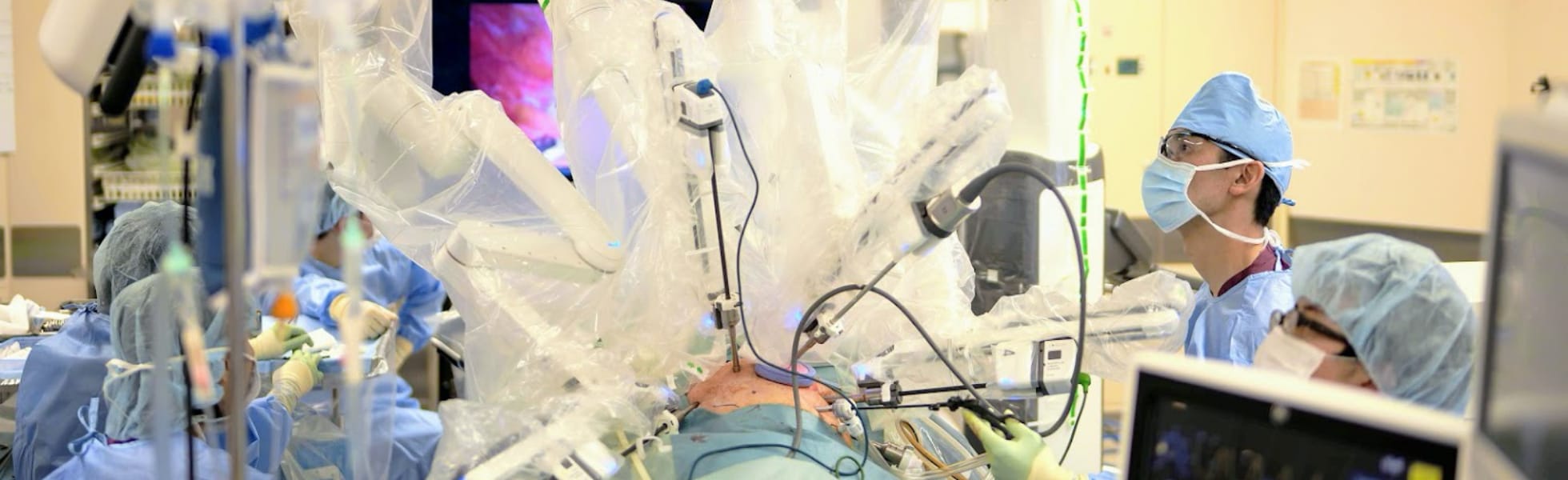

腱板断裂は主に中高年の方に見られる代表的な肩の疾患です。40歳代から症状が現れ始め、80歳代になると半数が影響を受けると言われています。肩甲骨から始まる4つの筋肉は、途中で腱となり上腕骨に付着しますが、この腱は境目なく隣接して上腕骨を包み込んでいます。この腱の集合体を腱板と呼び、その上腕骨への連続性が損なわれると腱板断裂と診断されます。腱板断裂の原因としては、肩の過度な使用や突然の強い力が考えられ、年齢を重ねることで腱が弱くなることも大きな要因の一つです。腱板断裂の最も基本的な症状は、腕を挙げるときに腱板損傷部と肩峰(肩関節の屋根に当たる骨)がぶつかって痛みを引き起こすことです。硬くなった腱板断端が上腕骨と肩峰の間に挟まれたり、上腕骨が肩峰に接触したりすることで「ゴリゴリ」という音がすることがあります。このような状況で鋭い痛みが出ると、腕を挙げるのが困難になります。そして、ぶつかり方がひどくなると損傷部分周囲が赤く腫れ、何もしないうちからずっと痛みが持続したり何回も目が覚めてしまうほど夜中に痛くなったりします。ただ、腱板が断裂しているにもかかわらず、多くの人は腕をある程度まで挙げることができます。腫れさえひどくなければ痛みは軽く、残っている筋肉のおかげでそれなりに腕は挙げられるからです。ただし、腕を挙げる際に軽い痛みがあったり、腕が疲れやすいと感じたりすることはよくあります。診断には身体診察と画像検査が用いられます。診察では肩の動きや痛みのパターンを確認し、肩峰に組織が衝突して症状を引き起こす特徴を明らかにします。画像検査では、レントゲン、MRI、エコーなどを使って骨や腱の状態を詳しく調べます。リハビリテーションの目的は、損傷を免れた腱板にがんばってもらって肩関節機能を回復させることです。ただし、受け入れがたい痛みや筋力低下が残る場合は手術を考慮します。一般的には関節鏡という内視鏡を用いて断裂した腱板を上腕骨に再逢着しますが、修復が不可能な場合には人工関節に置き換えることも検討します。