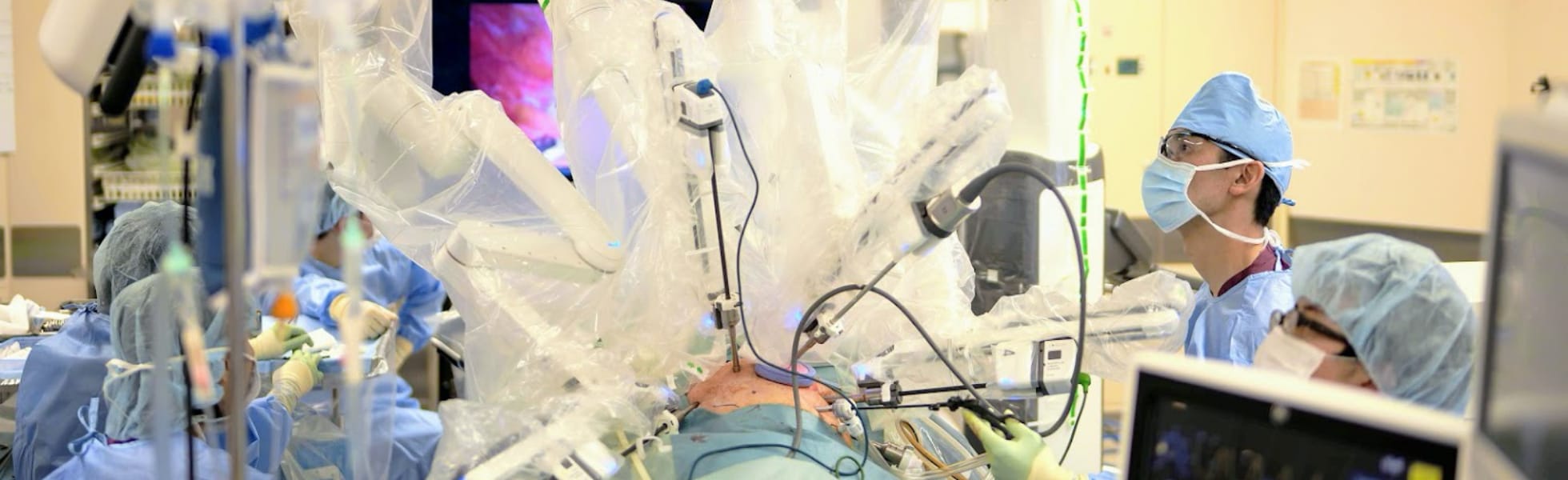

肺癌の手術療法に関しては、以前は20cm近い皮膚切開を行っていましたが、現在は4 cm前後の皮膚切開からの操作と2〜4箇所の小切開部から胸腔鏡と鉗子を挿入して行う完全鏡視下の胸腔鏡手術を主に行っています。これにより術後の回復は格段に早くなりました。2018年より保険収載されましたロボット支援による肺切除術(写真変更無し タイトル:ロボット手術の様子)も開始し2024年末現在で122例行いました。

ロボット手術の様子

ロボットはより精細な手術操作が可能となり今後も継続していく予定です。

年別ロボット症例数

年別ロボット症例数

2024年の肺癌手術の約90%を胸腔鏡もしくはロボットで行っています。

肺癌手術のアプローチ

CTの普及により非喫煙者の小型早期肺癌の発見頻度が増加する一方、肺気腫や間質性肺炎合併の低肺機能の症例に対しては切除範囲を小さくして肺をなるべく残す縮小手術として、区域切除や楔状切除も積極的に行っています。肺癌に対して手術が行われた患者さんの経過観察中に認められた第二癌に対しても縮小手術は有効な治療法となります。また放射線治療も良好な成績が出ており、どちらの説明もさせていただいた上で納得して治療法を選択いただいています。

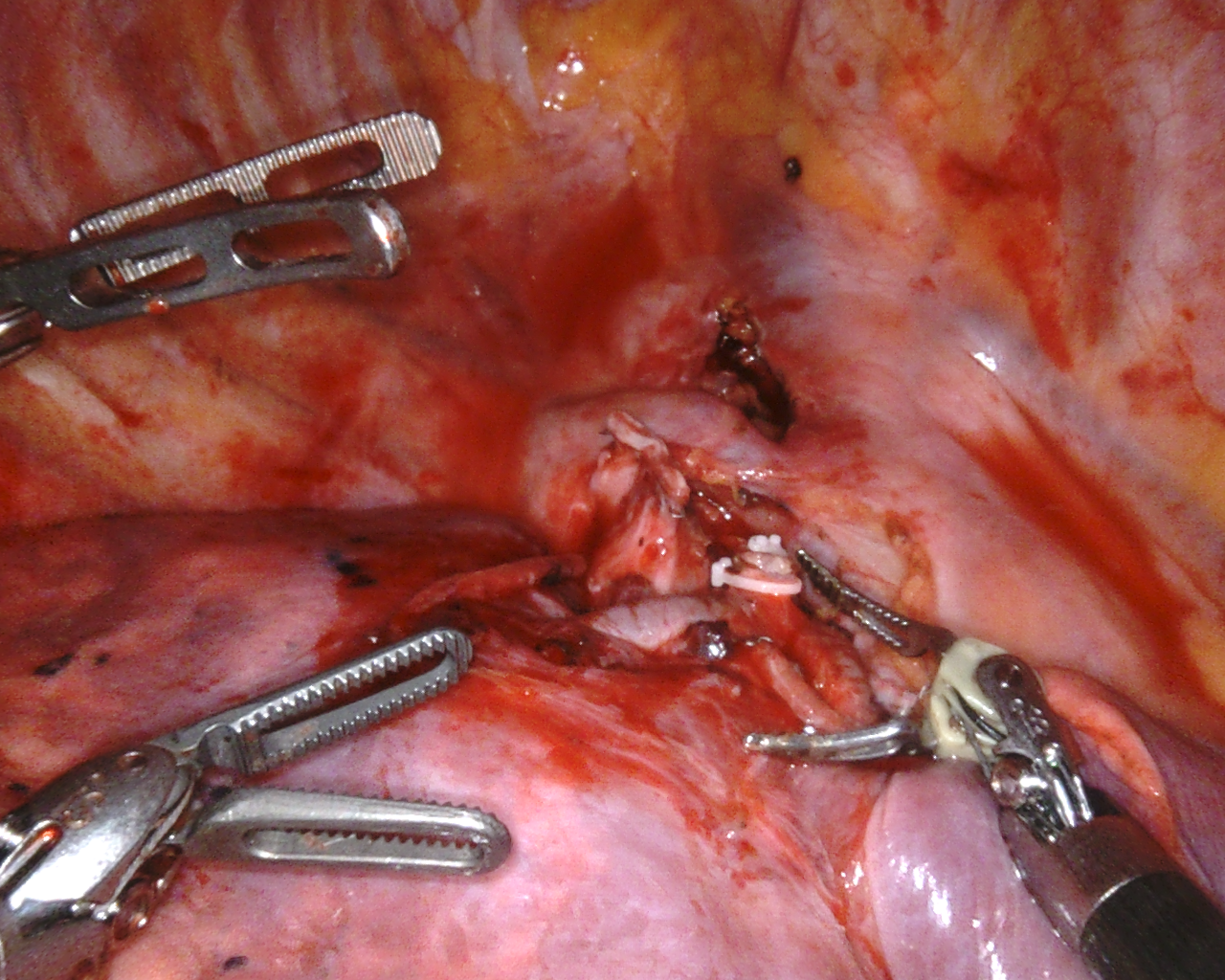

CTで微小スリガラス陰影を呈する早期肺腺癌は縮小手術のよい適応でありますが時に術中の病変同定が困難となります。以前は術前にCTを取りながら経皮的に金属ワイヤーを留置する方法などで行われていましたがまれに致命的な合併症(空気塞栓)の報告があり、2021年より経気道的色素マーキング(VAL-MAP)、2023年より超小型無線通信タグを経気道的に病変近傍に留置する方法を導入し、肺切除を最小限に抑えながら的確に病変切除が行えるようになりました。

術前超小型無線通信タグの留置

一方で、局所進行肺癌やリンパ節転移を認める患者さんには、化学療法や放射線療法を行い、癌や転移したリンパ節を縮小させてから切除する方針をとっています(集学的治療)。近年、免疫療法を含めた薬物療法を術前に行ってから手術を行い腫瘍細胞が消失していたケースもでてきています。

胸腺腫や奇形種などの前縦隔腫瘍に対しても極力、胸骨切開は行わず胸腔鏡手術で行っています。また2021年よりロボット支援による縦隔腫瘍切除も開始しました。胸腺腫は臨床的に悪性の振る舞いをします。つまり進行すると周囲臓器(肺、心膜、大血管)に浸潤し完全切除が時に困難となります。胸腺腫が疑われる場合はなるべく早く当科を受診ください。中縦隔の嚢胞性病変、後縦隔に多い神経原性腫瘍も胸腔鏡で診断、切除を行っています。

若年の自然気胸や肺気腫に伴う続発性気胸は予期せず発症します。地域の病院・医院、当院救急部と連携して24時間体制で対応しています。当科ではドレナージ(脱気)、手術など個々に最適な治療を提供しています。膿胸や胸部外傷(血胸、気胸合併にかかわらず)なども24時間体制で救急部とともに受け入れております。外科治療のご相談を含めて転院のご依頼に対しましてはほとんどが当日か翌日に受け入れさせていただいていますので地域連携室までご連絡ください。

年別ロボット症例数

年別ロボット症例数